Gepostet 21.07.2025, Bildung Schweiz

Viele Schweizer Lehrlinge empfinden ihre Ausbildung als belastend und erschöpfend. In einem offenen Brief an den Bundesrat fordern Lernende aus 15 Berufsfeldern die Anzahl Ferienwochen von fünf auf acht zu erhöhen. Ist das realistisch – oder zu viel verlangt?

Lernende in der Schweiz haben Anspruch auf mindestens fünf Wochen Ferien pro Jahr. Gleichzeitig wird von ihnen voller Einsatz erwartet: Sie arbeiten im Betrieb, besuchen an mehreren Tagen pro Woche die Berufsfachschule, absolvieren überbetriebliche Kurse und und lernen in ihrer Freizeit für Prüfungen oder arbeiten an Projekten. Für viele Lernende ist diese Doppelbelastung durch Arbeit und Schule Alltag.

Genau darum geht es in einem offenen Brief an den Bundesrat, welcher zurzeit landesweit Beachtung findet. Lernende aus 15 verschiedenen Berufsfeldern fordern, dass ihr Ferienanspruch auf acht Wochen pro Jahr erhöht wird. Unterstützt wird diese Petition unter anderem von Gewerkschaften, Jugendverbänden und zahlreichen Lehrpersonen. Doch was genau steckt hinter dieser Forderung und wie realistisch ist sie?

Die Petition wurde von Lernenden lanciert. Sie wird von der Jugendkommission des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) und der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) aufgegriffen und unterstützt. In dem offenen Brief an den Bundesrat wird konkret eine gesetzliche Anpassung gefordert: acht Wochen Ferien für alle Lernenden in der Schweiz – unabhängig vom Beruf oder der Branche.

Ziel ist es, damit ein Zeichen zu setzen: Die Berufslehre soll gestärkt, der Druck auf junge Menschen reduziert und ihre Arbeit als wertvoll anerkannt werden. Mehr Ferien seien ein wirksamer Schritt in diese Richtung.

Die Berufslehre ist ein zentrales Element des Schweizer Bildungssystems. Doch seit einigen Jahren sinkt das Interesse an diesem Weg. Immer mehr Jugendliche entscheiden sich für allgemeinbildende Schulen wie das Gymnasium oder Fachmittelschulen. Die Gründe dafür sind vielfältig: bessere Aufstiegschancen, gesellschaftliches Ansehen – und nicht zuletzt die Rahmenbedingungen. Während Lernende in der Lehre mit fünf Wochen Ferien auskommen müssen, profitieren Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in vielen Kantonen von bis zu 14 schulfreien Wochen pro Jahr. Ein Ungleichgewicht, das auch in der aktuellen Debatte um eine Ferienverlängerung für Lernende thematisiert wird.

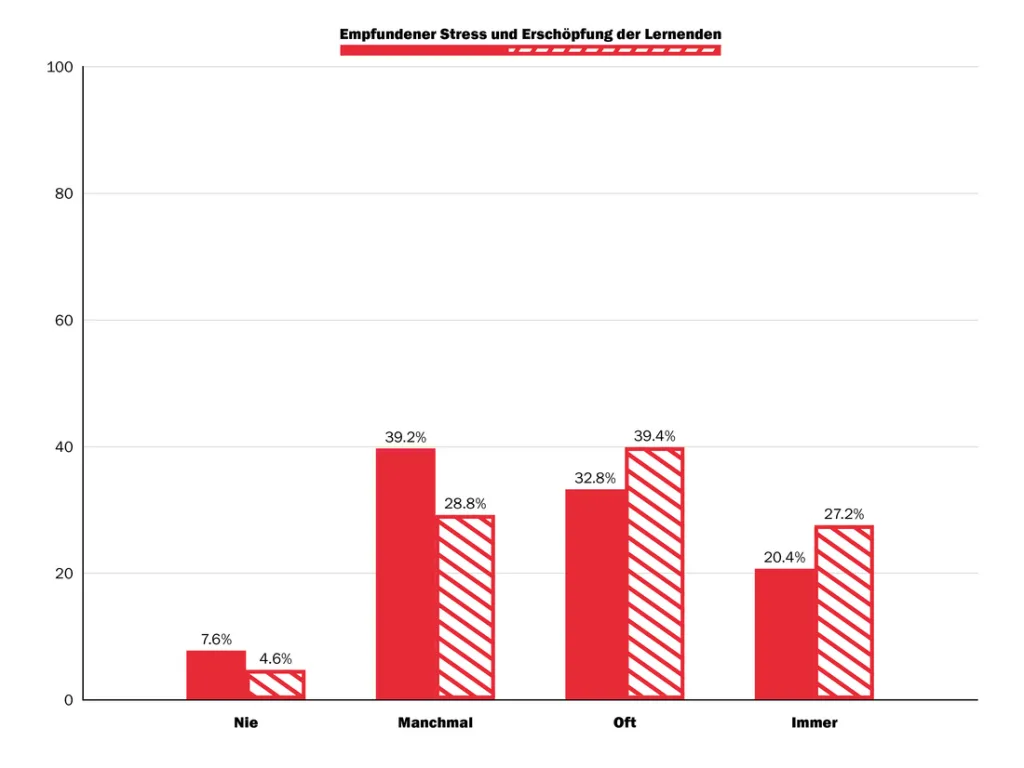

Gleichzeitig zeigen Umfragen, dass sich viele Lernende gestresst, ausgelaugt und überfordert fühlen. Eine Untersuchung der Gewerkschaft Unia aus dem Jahr 2024 ergab, dass über 50 % der befragten Lernenden unter dauerhaftem Stress leiden. Jede vierte Person bricht ihre Lehre vorzeitig ab. Als Gründe werden lange Arbeitstage, hoher Leistungsdruck und zu wenig Zeit zur Erholung genannt.

Befürworterinnen und Befürworter sehen die zusätzliche Ferienzeit nicht als Luxus, sondern als dringend notwendige Massnahme, sowohl für die Gesundheit der Lernenden als auch zur Stärkung der Berufsbildung insgesamt:

Zudem zeigen Daten: Die Ausbildung von Lernenden bringt den Betrieben im Schnitt sogar einen finanziellen Nutzen von über 3’000 Franken pro Lehrjahr. Aus Sicht der Initiantinnen und Initianten ist es auch wirtschaftlich vertretbar, Lernenden mehr Ferien zuzugestehen.

Natürlich gibt es auch kritische Stimmen. Einige Ausbildungsbetriebe und Wirtschaftsvertreter sehen die Forderung skeptisch:

Ein weiterer Punkt, den Kritiker ansprechen: Statt einer flächendeckenden Ferienerhöhung könnte es sinnvoller sein, die Bedingungen innerhalb der Ausbildung zu verbessern. Beispielsweise durch bessere Betreuung, weniger Überstunden oder verbindlichere Qualitätsstandards in den Betrieben.

Die Forderung nach acht Wochen Ferien hat eine wichtige Diskussion ausgelöst: Wie gut sind die aktuellen Rahmenbedingungen für junge Menschen in der Ausbildung? Entspricht das bestehende System noch den heutigen Anforderungen oder sind Anpassungen nötig?

Viele Jugendliche sprechen sich für bessere Bedingungen in der Lehre aus, wodurch das Thema zunehmend Aufmerksamkeit erhält. Wie die Politik darauf reagiert, ist noch unklar.